Einleitung

Die Luftrettung stellt einen wichtigen Bestandteil der präklinischen Notfallversorgung in Deutschland dar. Sie gewährleistet eine rasche medizinische Versorgung sowie den schnellen Transport von Patient:innen in adäquate Zielkliniken.

Rettungshubschrauber (RTH) und Intensivtransporthubschrauber (ITH) sind in der Regel mit folgendem Personal besetzt:

- Pilot:in

- Notärzt:in (in der Regel Facharzt)

Notfallsanitäter:in mit der Zusatzqualifikation Helicopter Emergency Medical Services Technical Crew Member (HEMS-TC)

Info

Abweichend von der üblichen Crew, welche aus den oben genannten drei Besatzungmitgliedern besteht, kann es sein, dass es eine Besatzung aus vier Mitgliedern zusammengesetzt ist. Dies kann unter anderem bei Luftrettungsmitteln vorkommen, die mit einer Winde ausgestattet sind. In diesem Fall wird die Crew durch einen Helicopter Hoist Operator (HHO) ergänzt.

Ein essenzielles. Ziel für Notfallsanitäter:innen ist ein Verständnis der Strukturen, Einsatzindikationen und operativen Abläufe der Luftrettung zu haben. Dieser Artikel soll einen Überblick über die Organisation, Indikation, Einsatzlogistik sowie die medizinischen und taktischen Besonderheiten der Luftrettung vermitteln.

Fallbeispiel

Das Szenario:

Ein Rettungswagen (RTW) und ein Rettungshubschrauber (RTH) werden zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw auf einer Landstraße alarmiert. Nach 5 Minuten trifft der RTW ein. Der schwer verletzte Fahrer ist bereits von Ersthelfern aus dem deformierten Fahrzeug geborgen worden.

Dieses Bild wurde mit der KI-Software DALL·E (OpenAI) erstellt. Es wurde automatisch generiert und dient ausschließlich illustrativen Zwecken.

Ersteindruck und Erstversorgung:

Es zeigen sich multiple Verletzungen mit Verdacht auf ein schweres Thoraxtrauma und eine Beckenfraktur. Der Patient ist somnolent, tachykard

Eintreffen RTH:

Kurz darauf landet der RTH an einem nahegelegenen Feldstreifen. Nach der Lageeinweisung durch die Polizei begibt sich die RTH-Crew fußläufig zur Einsatzstelle. Nach einem kurzen strukturierten Übergabegespräch

Vorbereitung für den luftgebundenen Transport:

Im RTW wird der Patient zügig vorbereitet:

- Narkoseeinleitung

- Endotracheale Intubation

- Beidseitige Anlage von Thoraxdrainagen bei klinischem Hinweis auf einen Pneumothorax

.

Anschließend erfolgt die Umlagerung und Immobilisation mittels Vakuummatratze

Der HEMS-TC informiert währenddessen die aufnehmende Schockraumleitung telefonisch über den Zustand und die voraussichtliche Ankunftszeit.

Start und Transport in die Zielklinik:

Nach finalem Check der Ausrüstung, Lagerung und Kommunikation startet der RTH in Richtung Zielklinik. Während des Transports bleibt der Patient kreislaufstabil. Die kontinuierliche Überwachung und Betreuung erfolgen durch die Notärztin. Der HEMS-TC unterstützt den Piloten während dem Flug.

Landung in der Zielklinik:

Nach rund 10 Minuten Flugzeit landet der RTH auf dem Dachlandeplatz der Zielklinik. Dort steht das Schockraum-Team

Organisation der Luftrettung in Deutschland

Trägerstrukturen

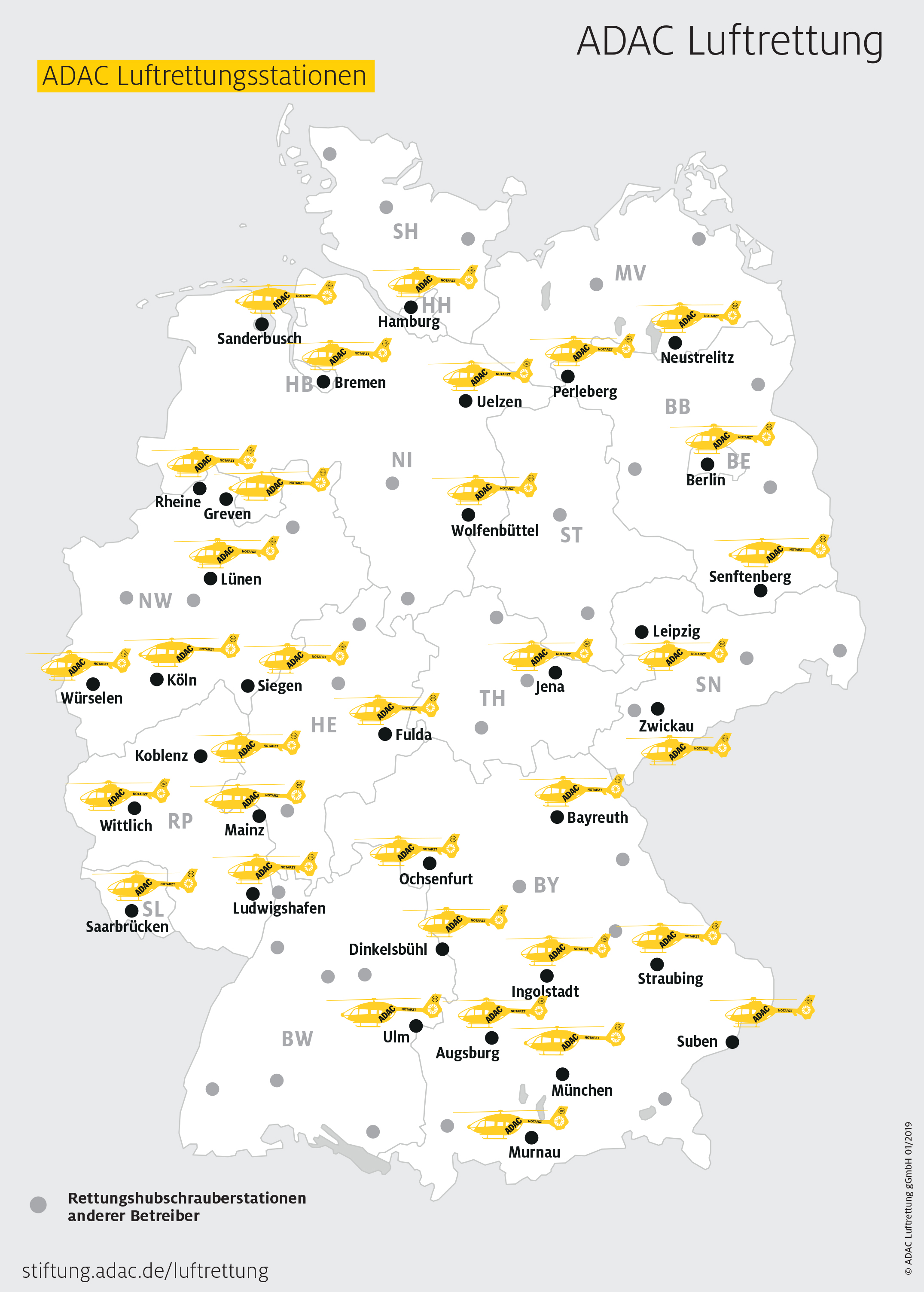

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein nahezu flächendeckendes Luftrettungssystem, das seit den frühen 1970er-Jahren als Ergänzung zum bodengebundenen Rettungs- und Notarztdienst etabliert wurde. Eine zentrale Rolle in der Entwicklung spielte dabei der ADAC, der als einer der ersten zivilen Anbieter strukturierte Luftrettungseinsätze ermöglichte. Seither hat sich das luftgebundene System als hochwirksame Säule der präklinischen Notfallversorgung bewährt.

Da der Rettungsdienst in Deutschland gemäß föderaler Struktur in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt, wird die Luftrettung jeweils auf Grundlage der Landesrettungsdienstgesetze organisiert. Für die konkrete Durchführung greifen die Länder auf unterschiedliche Leistungserbringer zurück.

Der überwiegende Teil der derzeit knapp 90 in Betrieb befindlichen Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber (RTH und ITH) wird durch die folgenden Organisationen bereitgestellt:

- ADAC Luftrettung gGmbH

- DRF Luftrettung

- Bundesministerium des Innern (BMI)

Darüber hinaus betreiben auch die Johanniter Luftrettung sowie die Bundeswehr eigene Luftrettungsmittel, teils mit spezifischem Aufgabenprofil wie beispielsweise im Bereich des Such- und Rettungsdienstes (SAR).

Ergänzt wird dieses System in der Regel durch enge Kooperationen mit regionalen Rettungsdienstträgern, Leitstellen und Kliniken, um eine standortnahe Integration in bestehende rettungsdienstliche Strukturen zu gewährleisten.

„ADAC Luftrettung Standortkarte.png“ von Christina Gellermann, CC BY-SA 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Eingesetze Hubschrauber

Airbus EC 135 / H135:

In Deutschland wird als Rettungshubschrauber am häufigsten der Typ EC 135 des Herstellers Eurocopter (heute Airbus Helicopters) eingesetzt. Dieser Hubschrauber erreicht eine typische Einsatzentfernung von 60 Kilometern, dem durchschnittlichen Aktionsradius deutscher RTH, in etwa 15 Minuten Flugzeit.

InfoDieser Hubschraubertyp ist vorwiegend für Notfälle im Rahmen von Primäreinsätzen konzipiert, verfügt jedoch über die nötige Ausstattung, um auch im Rahmen sekundärer Intensivverlegungen eingesetzt werden zu können.

„Rostock-Laage Airport Bundesministerium des Innern Luftrettung Eurocopter EC135 T2+ D-HZSK (DSC09171).jpg“ von MarcelX42, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons.

Airbus H 145:

Die H145 ist ein weiterer häufig eingesetzter Hubschraubertyp in der zivilen Luftrettung in Deutschland. Aufgrund der hohen Leistungsreserven und einer Reichweite von bis zu 650 Kilometern eignet er sich besonders für intensivmedizinische Sekundärverlegungen über weite Distanzen sowie für Einsätze in topografisch anspruchsvollem Gelände, etwa im Hochgebirge.

„DRF Luftrettung H145 Christoph 80 aus Weiden mit Sonderlackierung 50 Jahre DRF Luftrettung im Mai in der Bikewelt Schöneck.jpg“ von Reinhard Fraunholz, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons.

Airbus AS365:

Der AS365 Dauphin ist ein leistungsstarker Mehrzweckhubschrauber, der vereinzelt

„Christoph Gießen.JPG“ von ThomasHalemba, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons.

Die Crew

InfoDie Qualifikationsanforderungen an das Personal sind bei den großen deutschen Luftrettungsorganisationen weitgehend einheitlich standardisiert.

Pilot:in:

Pilot:innen in der Luftrettung verfügen bei der Einstellung, abhängig von den Vorgaben der jeweiligen Organisation, über 1.000 bis 2.000 Erfahrungsstunden auf dem Hubschrauber. Für die Tätigkeit als Co-Pilot:in wird in der Regel eine Mindestflugerfahrung von 500 Stunden auf Hubschraubern vorausgesetzt.

Hems-TC:

Boden- und luftgebundener Rettungsdienst unterscheiden sich deutlich in ihren medizinischen, organisatorischen und operationellen Anforderungen an das nichtärztliche Personal. Notfallsanitäter:innen, die in der Luftrettung tätig werden, absolvieren vor Eintritt in die Luftrettung eine spezifische Zusatzausbildung zum Helicopter Emergency Medical Services Crew Member (HEMS-TC). Diese vermittelt neben notfallmedizinischen Aspekten insbesondere flugbetriebliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Pilot:innen aktiv zu unterstützen.

In der klassischen Dreierbesatzung eines RTH übernehmen HEMS-TC sowohl medizinische als auch flugbetriebliche Aufgaben:

| Medizinische Aufgaben | Flugbetriebliche Aufgaben |

|---|---|

| Mitwirkung bei der notfallmedizinischen Versorgung am Einsatzort | Unterstützung des Piloten / der Pilotin bei der Navigation, Luftraumbeobachtung und Kommunikation während des Fluges |

| Assistenz bei ärztlichen Maßnahmen | Durchführung von Funkverkehr mit Leitstelle, Zielklinik und Bodenkräften |

| Monitoring, Dokumentation und kontinuierliche Überwachung der Vitalparameter während des Transports | Lageeinschätzung des Landeplatzes vor Ort gemeinsam mit dem Pilot / der Pilotin |

| Medikamentenmanagement (z.B. Vorbereitung, Applikation, Perfusorbedienung) | Unterstützung beim Ein- und Ausladen der Patient:innen unter Beachtung der Flugsicherheit |

| Materialpflege und Desinfektion medizinischer Ausrüstung nach dem Einsatz | Vor- und Nachbereitung des Hubschraubers (z.B. Tankvorgang, Desinfektion) |

| Auswahl und Rücksprache mit der Zielklinik in Absprache mit dem Notarzt / der Notärztin | Einhaltung flugbetrieblicher Sicherheitsvorschriften (z.B. Gewichtsbilanz, Ladungssicherung) |

Notarzt / Notärztin:

Das ärztliche Personal in der Luftrettung verfügt in der Regel über einen abgeschlossenen Facharztstatus. Bei der ADAC Luftrettung beispielsweise liegt die Facharztquote aktuell bei über 90 %, was dem Qualifikationsniveau anderer deutscher und europäischer Luftrettungsbetreiber entspricht.

MerkeFliegerisches Personal und medizinischer Passagier:

Hervorzuheben ist, dass Pilot:in und HEMS-TC dem fliegerischen Personal zugeordnet werden, während das ärztliche Personal als medizinischer Passagier (medical passenger) gilt.

Einsatzbereitschaft und Einsatzspektrum

Einsatzbereitschaft

Im Gegensatz zum bodengebundenen Rettungsdienst, der grundsätzlich eine 24-stündige Einsatzbereitschaft gewährleisten kann, ist die Luftrettung in Deutschland überwiegend auf den Tagbetrieb beschränkt. Die meisten Rettungshubschrauber sind aus flugsicherheitsrelevanten Gründen lediglich bei Tageslicht einsatzbereit, in der Regel zwischen 7:00 Uhr oder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang plus 30 Minuten.

MerkeDerzeit wird an insgesamt 16 zivilen Luftrettungsstationen in Deutschland ein 24-Stunden-Betrieb aufrechterhalten.

Einschränkungen des Flugbetriebs:

Da die meisten Rettungshubschrauber nach Sichtflugregeln (Visual Flight Rules, VFR) operieren, können folgende Wetterbedingungen zur Einschränkung des Flugbetriebs führen:

- Nebel

- Starker Regen oder Schneefall

- Dämmerung oder Dunkelheit

Einsatzspektrum

Primäreinsätze:

Primäreinsätze bezeichnen die direkte Alarmierung der Luftrettung zu einem akut erkrankten oder verletzten Patienten, der bislang noch nicht versorgt wurde. Der Einsatz dient der schnellen notfallmedizinischen Erstversorgung und dem Transport in eine geeignete Zielklinik. In der Regel erfolgt die Alarmierung parallel oder nachträglich zum bodengebundenen Rettungsdienst, insbesondere bei schweren Verletzungsmustern, weiten Entfernungen oder schwieriger Topografie.

Die Auswahl der Zielklinik erfolgt im interdisziplinären Konsens zwischen Notärzt:in, Pilot:in und dem Rettungsdienstpersonal vor Ort. Dabei werden medizinische Faktoren (z.B. Fachabteilung, Behandlungsdringlichkeit) ebenso berücksichtigt wie flugbetriebliche Rahmenbedingungen (z.B. Wetterlage, Reichweite, Treibstoffreserven).

MerkeIndikationen für einen RTH-Einsatz:

- Notarztzubringer: RTH agiert als schneller Zubringer von ärztlichem Personal an die Einsatzstelle

- Transport über weite Strecke: Einsatz bei primärer oder nachgeforderter Alarmierung zur Zuweisung in ein spezialisiertes Zentrum. Indiziert bei komplexen Krankheits- oder Verletzungsmustern (z.B. Polytrauma, Verbrennungen

) - Erschwerter Zugang zum Einsatzort: RTH als einzig verfügbares Rettungsmittel bei unzugänglichem Gelände (z.B. Gebirge, Inseln, Waldgebiete)

- Unterstützung bei unklarer Einsatzörtlichkeit: Beschleunigtes Auffinden von Einsatzstellen bei unklarer Ortsangabe (z.B. Wanderunfälle, Skigebiete, Freizeitunfälle)

- Zuführung zusätzlicher Ressourcen: Transport von Spezialkräften (z.B. Wasserrettung, Höhenrettung, Taucher)

Sekundäreinsätze:

Sekundäreinsätze der Luftrettung beinhalten die Verlegung eines bereits stationär aufgenommenen Patienten von einer Klinik der Grund- oder Regelversorgung in ein weiterführendes Zentrum mit höherem medizinischen Versorgungsniveau, z.B. mit spezialisierter Intensivtherapie oder spezieller chirurgischer Interventionsmöglichkeiten.

Die Organisation solcher Sekundärtransporte erfolgt regional unterschiedlich. In einigen Bundesländern bestehen zentrale Koordinierungsstellen für Intensivverlegungen, in anderen erfolgt die Disposition über die zuständige integrierte Leitstelle (ILS). Die Dringlichkeit der Transporte wird häufig kategorisiert, wobei die konkrete Einteilung regional variieren kann. Häufig genutzte Kategorien sind:

- Sofortverlegung: Akute vitale Bedrohung oder unmittelbar drohende Zustandsverschlechterung → Einsatz muss innerhalb von 30 Minuten erfolgen

- Dringliche Verlegung: Transportbeginn innerhalb von 120 Minute

- Planbare Verlegung: Durchführung innerhalb von 2 bis 8 Stunden

- Terminierte Verlegung: Transport innerhalb eines Zeitfensters von 8 bis 48 Stunden

Sicherheit am Hubschrauber

Der Betrieb eines Luftfahrzeugs in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort bringt spezifische Gefahren mit sich, die häufig unterschätzt werden: Rotorabwind, Lärm, eingeschränkte Sicht, aufgewirbelte Partikel und bewegte Bauteile stellen potenzielle Risiken dar.

Ein sicheres und reibungsloses Zusammenwirken von Boden- und Luftrettung erfordert daher ein grundlegendes Verständnis für die Gefahren im Umfeld eines RTH sowie klar definierte Verhaltensregeln. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die wichtigsten Sicherheitsaspekte bei Hubschraubereinsätzen.

Starts und Landungen

- Lose Gegenstände sichern oder außer Reichweite bringen → diese können durch den Rotorwind gefährlich aufgewirbelt werden

- Besondere Vorsicht bei Landung auf Schnee, Sand, gemähtem Gras, Kies oder ähnlichem → diese Materialien werden schnell aufgewirbelt und können zu Sichtbehinderung oder Verletzungen führen

- Augen gegen aufgewirbelten Staub oder Fremdkörper schützen bzw. Augen abwenden

- Ohren schützen

- Sicherheitsabstand von mindestens 30 Metern zum Hubschrauber einhalten, insbesondere im An- und Abflug

- Fahrzeuge anhalten und mit einem Mindestabstand von 20 Metern vom Landeplatz entfernt abstellen

Verhalten am Hubschrauber

AchtungSicherheitsvorgaben im unmittelbaren Umfeld des Hubschraubers:

- Den Anweisungen der Hubschrauberbesatzung ist stets uneingeschränkt Folge zu leisten

- Annäherung ausschließlich im Sichtfeld des Piloten (vorne rechts) und in stabiler Körperhaltung

- Eine Annäherung an den Hubschrauber darf niemals eigenständig und nur nach ausdrücklicher Freigabe durch die Crew erfolgen, insbesondere nicht bei laufenden Rotoren

- Niemals von hinten an den Hubschrauber herantreten – der Bereich des Heckrotors ist mit Lebensgefahr verbunden und unbedingt zu meiden

- Der Bereich rund um den Heckausleger ist generell untersagt

Spezielle Hinweise für Fahrzeuge:

- Mit Einsatzfahrzeugen nur auf Anweisung der Besatzung in die Nähe des RTH fahren

- Ausreichenden Sicherheitsabstand halten

- Niemals unter die Rotorblätter fahren

- Zur besseren Erkennbarkeit vor der Landung Blaulicht einschalten

- In abschüssigem Gelände: Annäherung immer von der Talseite, da hier die Rotorblätter weiter vom Boden entfernt sind (gilt auch für die Einsatzkräfte)

Dieses Bild wurde mit der KI-Software DALL·E (OpenAI) erstellt. Es wurde automatisch generiert und dient ausschließlich illustrativen Zwecken.

MerkeWenn eine Annäherung durch die Crew ausdrücklich erlaubt wird:

- Kopf gesenkt halten, um mit den Rotorblättern nicht in Konflikt zu geraten

- Brillen, Helme, Mützen und andere lose Gegenstände sichern

- Keine Arme heben, keine Gegenstände über Kopfhöhe anheben

- Stets im Sichtfeld des Piloten bleiben (vorderer rechter Bereich des Hubschraubers)

Medizinische Besonderheiten in der Luftrettung

Versorgung und Transport

Im Unterschied zum bodengebundenen Rettungsdienst ergeben sich bei luftgebundenen Einsätzen zusätzliche Überlegungen hinsichtlich der Auswahl des Transportmittels und der notwendigen Vorbereitungen. Neben patientenbezogenen Aspekten wie Vitalparameter, Krankheitsbild und Stabilität fließen dabei auch logistische Faktoren sowie die individuelle Einschätzung des begleitenden Notarztes / Notärztin maßgeblich in die Entscheidungsfindung ein.

MerkeGrundsätzlich kann der Transport in eine Zielklinik entweder per Rettungshubschrauber (RTH) oder alternativ im Rettungswagen (RTW) ggf. unter Begleitung des RTH-Notarzt / der Notärztin erfolgen.

Vorbereitung der Person auf den RTH-Transport:

Ein Transport im Rettungshubschrauber bringt spezifische Herausforderungen mit sich, die bereits vor dem Start sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Der begrenzte Platz im Patientenraum, die permanente Geräuschkulisse durch Rotor- und Triebwerksgeräusche sowie die eingeschränkte Kommunikation mit der erkrankten Person erschweren sowohl diagnostische als auch therapeutische Maßnahmen während des Fluges erheblich. Klinische Untersuchungen sind nur eingeschränkt möglich, und invasive Eingriffe lassen sich unter Flugbedingungen meist nur mit erheblichem Aufwand durchführen.

Daher ist eine strukturierte und vorausschauende Vorbereitung unerlässlich, um eine möglichst stabile und sichere Versorgung der Patientin oder des Patienten während des Fluges zu gewährleisten. Im Folgenden werden die wichtigsten medizinischen, logistischen und kommunikativen Maßnahmen beschrieben, die vor dem Start eines RTH-Transports zu treffen sind.

Atemweg und Oxygenierung:

- Sicherstellung eines freien Atemwegs

- Auswahl und Optimierung eines geeigneten Beatmungsmodus für den Transport

- Überprüfung der Beatmungssicherheit, inklusive Fixierung des Tubus und Funktionskontrolle der Beatmungseinheit

AchtungEin Pneumothorax

muss zwingend vor Beginn eines luftgebundenen Transports entlastet werden, da es durch höhenbedingte physikalische Veränderungen von Luftdruck und Gasvolumen zu einer Volumenzunahme intrathorakaler Luftansammlungen kommen kann → erhöhtes Risiko Spannungspneumothorax .

Kreislaufmanagement:

- Volumen- und Vasopressortherapie vor Transportbeginn optimieren

- Notfallmedikation und ggf. Perfusoren vorbereiten

- Sicherer und gut zugänglicher venösen Zugang etablieren

- Ggf. Reanimationsbereitschaft herstellen (Vorbereitungen mechanischer Reanimationshilfen)

Monitoring und Diagnostik:

- Vollständiges Monitoring vor dem Start anbringen

- Messwerte dokumentieren und kontinuierlich überwachen

- Letzte orientierende Untersuchungen (Auskultation, Pupillenkontrolle) vor Flugbeginn durchführen

Kommunikation und Dokumentation:

- Informationsweitergabe im Team (Crew-Briefing zu Vitaldaten, Maßnahmen, Flugdauer, Besonderheiten)

- Rücksprache mit Zielklinik (Kapazität, Schockraum

-/ITS-Bereitschaft, ggf. Spezialanforderungen) - Einsatztaktische Abstimmung (z.B. Zugang zum Patienten, Lagerung im RTH, besondere Flugbedingungen, Notfallmanagement)

MerkeAllgemeine Vorbereitungsmaßnahmen der erkrankten Personen:

- Gehörschutz anlegen

- Aufklärung über Lärm, Vibration und beengte Verhältnisse im Hubschrauber

- Ängste aktiv ansprechen und ggf. beruhigend intervenieren

- Hinweis auf eingeschränkte Kommunikation während des Flugs

- Handzeichen oder nonverbale Signale vereinbaren, falls Patient:in Hilfe benötigt

- Bei Bedarf anxiolytische Medikation oder leichte Sedierung verabreichen

- Bei bekannter Übelkeit oder Neigung zu Reisekrankheit Antiemetikum applizieren

- Lagerung und Fixierung komfortabel und sicher gestalten

Quellen

- Barzen S, Wohlrath B, Schweigkofler U et al. Luftrettung in Deutschland – Stand und Perspektiven. Notfallmedizin up2date 2020; 15(03): 305 - 315. doi:10.1055/a-0963-0953

- Lichy G, Henker J. Schnittstelle Luftrettung und bodengebundener Rettungsdienst – Das Risiko minimieren. retten! 2017; 6(04): 272 - 275. doi:10.1055/s-0043-103241

- Helm M, Lampl L, Hossfeld B. Organisation des Rettungsdienstes – Luftrettung. NOTARZT 2017; 33(01): 38 - 42. doi:10.1055/s-0043-102736