Einleitung

Die Reanimation

Dieser Artikel gibt einen Überblick über das präklinische Reanimationsmanagement im Allgemeinen und beleuchtet darüber hinaus die Besonderheiten spezieller Reanimationsszenarien. Ergänzend werden Aspekte des Teammanagements sowie der Einsatz mechanischer Reanimationshilfen thematisiert.

AchtungDie grundlegenden Maßnahmen der Reanimationwerden in diesem Artikel nicht im Detail behandelt. Ausführliche Informationen dazu findest du im separaten Artikel Reanimation .

Fallbeispiel

InfoDas Fallbeispiel erhebt keinen Anspruch auf die vollständige Darstellung aller therapeutischen Maßnahmen, sondern dient der Veranschaulichung einer typischen Reanimationssituation in der präklinischen Notfallversorgung. Der Fokus liegt bewusst auf der strukturierten Zusammenarbeit im Team und der klaren Rollenverteilung im dynamischen Einsatzverlauf.

Einsatzmeldung KTW

- Stichwort: Reanimation

- Ort: Wohnung, 2. Stock

- Alarmzeit: 12:40 Uhr

- Anrufer: Ehefrau des Betroffenen

- Anzahl der Betroffenen: 1

- Zusatzinfo: laufende Laienreanimation, telefonische Anleitung durch Rettungsleitstelle, RTW und NEF ebenfalls alarmiert

Eintreffen des KTW

Die KTW-Besatzung, bestehend aus 2 Rettungssanitätern, trifft als First Responder wenige Minuten nach Alarmierung an der Einsatzadresse ein. Die Ehefrau hat den 63-jährigen Patienten bewusstlos im Wohnzimmer aufgefunden und mit der Laienreanimation begonnen. Der Patient leidet an koronarer Herzkrankheit

Dieses Bild wurde mit der KI-Software DALL·E (OpenAI) erstellt. Es wurde automatisch generiert und dient ausschließlich illustrativen Zwecken.

Das Team beginnt umgehend mit dem Basic-Life-Support

- Eine Person übernimmt die Thoraxkompressionen

- Die andere Person führt die Beutel-Masken-Beatmung durch

- Der AED wird angelegt und zeigt Kammerflimmern → Schock

wird appliziert

Eintreffen des RTW

5 Minuten später trifft der RTW, besetzt mit 2 Notfallsanitätern, am Einsatzort ein. Das Team beginnt mit den erweiterten Maßnahmen:

- Atemwegssicherung

mittels Larynxtubus - Anschluss des Defibrillator an die bereits vorhandenen „Klebepatches“ → weiterhin Kammerflimmern

- Anlage i.v.-Zugang

- Vorbereitung der Medikamente

- Weiterführung der Thoraxkompressionen → Helferwechsel alle 2 Minuten

TippStammen AED und manueller Defibrillator vom selben Hersteller, sind die Klebeelektroden häufig kompatibel. Das ermöglicht bei einem Gerätewechsel, z.B. nach Eintreffen des RTW, den direkten Anschluss an das neue Gerät, ohne dass die Elektroden neu geklebt werden müssen.

Eintreffen des NEF

Nach weiteren 7 Minuten treffen die Notärztin und eine Notfallsanitäterin ein. Es erfolgt eine strukturierte Übergabe

| Rolle | Verantwortliches Teammitglied | Aufgabe |

|---|---|---|

| Teamleader:in | Notärztin (NEF) |

|

| Thoraxkompressionen | Notfallsanitäter (RTW) |

|

| Rettungssanitäter (KTW) | ||

| Airway-Management | Notfallsanitäter (RTW) |

|

| Medikamentenmanagement | Notfallsanitäter (RTW, im Wechsel mit Thoraxkompressionen) |

|

| Dokumentation | Notfallsanitäterin (NEF) |

|

| Support / Runner | Rettungssanitäter (KTW) |

|

ROSC

Nach wenigen Minuten strukturierter Reanimationsmaßnahmen zeigt der Patient einen Anstieg des etCO₂-Werts auf 25 mmHg und einen tastbaren Leistenpuls.

Das Team leitet unmittelbar das standardisierte ROSC

- Sicherung und ggf. Optimierung des Atemwegs

- Sauerstoffgabe

und Beatmung nach Bedarf - Kreislaufstabilisierung mit Volumen und ggf. Katecholaminen

- Komplettes Monitoring

- Blutzuckermessung

- Temperaturkontrolle

Das durchgeführtes 12-Kanal-EKG

Transport

Das Team entscheidet sich für einen zügigen, aber kontrollierten Transport. Der Patient wird mithilfe eines Bergetuchs schonend aus der Wohnung getragen. Vor der Haustür steht die Fahrtrage

Für den Fall eines erneuten Herzkreislaufstillstands ist eine mechanische Reanimationshilfe auf der Trage montiert und betriebsbereit vorbereitet. Diese kann bei Bedarf umgehend aktiviert werden, um während der Fahrt eine qualitativ hochwertige Thoraxkompression sicherzustellen.

Der etwa 20-minütige Transport verläuft ohne Komplikationen. Während der Fahrt wird der Patient kontinuierlich überwacht, die Vitalparameter regelmäßig kontrolliert und die abschließende Einsatzdokumentation

Übergabe

Der Patient wird im Schockraum

Mechanische Reanimationshilfen

Als Alternative zur manuellen Reanimation

Sie sind darauf ausgelegt, kontinuierliche und unterbrechungsfreie Kompressionen über längere Zeiträume durchzuführen, um eine gleichbleibend hohe Reanimationsqualität zu gewährleisten, das Behandlungsteam zu entlasten und gleichzeitig dessen Sicherheit im Einsatz zu erhöhen.

MerkeMechanische Reanimationshilfen werden aktuell nicht für den routinemäßigen Einsatz empfohlen. Ihr Gebrauch ist speziellen Situationen vorbehalten, in denen qualitativ hochwertige oder sichere manuelle Thoraxkompressionen nicht gewährleistet werden können.

Verfügbare Geräte

Aktuell sind im deutschsprachigen Raum mehrere mechanische Reanimationsgeräte verschiedener Hersteller im Einsatz. Bauartbedingt lassen sie sich in zwei Hauptgruppen unterteilen:

- Stempeltechnik (Piston-Systeme): Geräte mit einem zentralen Kompressionskolben, der gezielte Druckimpulse auf das Sternum

ausübt

- Semizirkuläre Bandtechnik: Geräte mit einer lastverteilenden Kompressionsbandkonstruktion, die den Brustkorb

teilweise umschließt und gleichmäßigen Druck über eine größere Fläche ausübt

Anwendung:

Indikation:

- Transport unter laufender Reanimation

- Beengte Platzverhältnisse

- Langanhaltende Reanimation

, z.B. bei hypothermen Patient:innen oder nach präklinischer Lysteherapie - Durchführung einer Herzkatheteruntersuchung

während laufender Reanimation

Kontraindikation:

- Konstitution der erkrankten Person

AchtungBauartbedingt geben alle Hersteller spezifische Grenzwerte für die minimale und maximale Thoraxhöhe und -breite an. Diese Maße unterscheiden sich je nach Gerät. Ein Einsatz außerhalb dieser Grenzen ist nicht zulässig, da dies entweder zu einer unzureichenden Kompressionstiefe oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Anlage

InfoIm weiteren Verlauf wird ausschließlich auf die Anwendung von Geräten mit Stempeltechnik eingegangen, da der Großteil der derzeit verfügbaren Systeme nach diesem Prinzip arbeitet. Die Anwendung solcher Geräte ist ausschließlich nach einer Einweisung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) zulässig.

Beachtet unbedingt, welche Geräte in eurer Region zum Einsatz kommen, und informiert euch vor der Anwendung gründlich über deren Bedienung und Besonderheiten. Eine sichere Handhabung beugt Fehler in dieser stressbehafteten Situation vor.

Schritt 1 - Manuelle Thoraxkompression / Vorbereitung der Reanimationshilfe:

Bis zur Einsatzbereitschaft der mechanischen Reanimationshilfe sind manuelle Thoraxkompressionen ohne Unterbrechung fortzusetzen. Parallel dazu wird das Gerät ausgepackt, eingeschaltet und auf Funktionsfähigkeit sowie Vollständigkeit überprüft.

Dazu zählen:

- Kontrolle auf äußere Beschädigungen

- Ausreichender Akkustand

- Fehlerfreie Systemanzeige

- Vollständiges Zubehör

Schritt 2 - Positionierung der Rückenplatte:

Die manuellen Thoraxkompressionen werden kurz unterbrochen, um die Rückenplatte korrekt zu positionieren. Dazu wird der Oberkörper der erkrankten Person beidseits an den Schultern angehoben, der Kopf gleichzeitig stabilisiert und die Rückenplatte mittig, in Höhe des optimalen Druckpunktes auf dem Sternum

TippKommunikation im Team:

Eine eindeutige Kommunikation ist entscheidend. Sobald das Gerät einsatzbereit ist, erfolgt die Ansage:

„Gerät bereit – Stopp CPR

in 3, 2, 1“ Unmittelbar danach wird die Rückenplatte untergeschoben, gefolgt von der sofortigen Wiederaufnahme der manuellen Thoraxkompressionen.

Schritt 3 - Anbringen des Geräteoberteils / des Stempelarms:

Während die manuellen Thoraxkompressionen fortgeführt werden, wird das Geräteoberteil bzw. der Stempelarm vorsichtig aufgesetzt und korrekt mit der Rückenplatte verbunden.

Schritt 4 - Positionierung des Stempels auf der erkrankten Person:

Der Stempel wird exakt über dem vorgesehenen Druckpunkt, in der Regel mittig auf dem unteren Drittel des Sternums

Schritt 5 - Inbetriebnahme des Geräts:

Unverzüglicher Start des Geräts. Der Betriebsmodus wird je nach Reanimationssituation gewählt:

- 30:2 bei noch nicht gesichertem Atemweg

- Kontinuierliche Kompression bei vorhandenem Atemweg, bei endotrachealer Intubation

oder Einsatz einer supraglottischen Atemwegshilfe

Schritt 6 - Fixierung:

Das Gerät wird an der Patientin bzw. dem Patienten mithilfe des herstellerspezifischen Fixierungsmaterials sicher befestigt, um einen stabilen Sitz während der laufenden Reanimation

Schritt 7 - Fortlaufende Kontrolle:

Es erfolgt eine fortlaufende Kontrolle des Geräts während des Einsatzes, speziell auf ein mögliches Verrutschen des Stempels, fehlerhafte Druckpunktlage oder technische Störungen. Nur so kann eine dauerhaft effektive und sichere Thoraxkompression gewährleistet werden.

Management im Team / High Performance Reanimation

Eine effektive Reanimation

Entscheidende Faktoren für den Reanimationserfolg sind:

- Klare Aufgabenverteilung

- Offene Kommunikation

- Eindeutige Benennung der Teamleader:in, welcher das Geschehen überblickt, Prioritäten setzt und Anweisungen delegiert

Insbesondere in komplexen Situationen wie dem traumatischen Kreislaufstillstand oder bei besonderen Reanimationsbedingungen (z.B. Hypothermie, Schwangerschaft) ist ein strukturierter Ablauf unerlässlich. Regelmäßige Teamtrainings und Simulationen verbessern die Sicherheit, Effizienz und das Zusammenspiel im Ernstfall.

MerkeEin strukturiertes, koordiniertes und klar geführtes Team ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Reanimation

. Kommunikation, Führung und Vorbereitung sind entscheidend.

Rollenverteilung im Reanimationsteam:

Sobald ausreichend Helfer:innen vor Ort sind, soll eine klare Rollenverteilung erfolgen. Dies verbessert nicht nur die Struktur und Effizienz des Reanimationsablaufs, sondern erhöht letztlich auch die Überlebenschancen der Patient:innen.

| Rolle | Aufgabe |

|---|---|

| Teamleader:in |

|

| Airway-Manager:in |

|

| Thoraxkompression |

|

| Medikamentenmanagement |

|

| Dokumentation |

|

| Support / Runner |

|

TippAbhängig von der verfügbaren Personalstärke können einzelne Rollen zusammengelegt werden. So kann beispielsweise die teamführende Person gleichzeitig die Atemwegssicherung übernehmen.

Besondere Situationen

Neben dem klassischen, primär kardial bedingten Kreislaufstillstand gibt es eine Reihe besonderer Situationen, in denen das Reanimationsmanagement erheblich von den Standardalgorithmen abweichen muss. Dazu zählen unter anderem der:

- Traumatische Kreislaufstillstand

- Reanimation

bei Hypothermie - Reanimation

von Schwangeren

Jede dieser Konstellationen bringt spezifische pathophysiologische Herausforderungen und besondere Anforderungen an Diagnostik und Therapie mit sich. In den folgenden Abschnitten werden die jeweiligen Besonderheiten dieser speziellen Reanimationssituationen praxisnah und strukturiert dargestellt.

Traumatischer Kreislaufstillstand

DefinitionDer traumatische Kreislaufstillstand (engl. traumatic cardiac arrest, TCA) bezeichnet den Stillstand der mechanischen Herzaktivität infolge eines schweren Traumas. Er entsteht, infolge schwerer Organverletzungen durch primär reversible Ursachen, wie:

- Hypovolämie (48 %)

- Spannungspneumothorax

(13 %) - Hypoxie (13 %)

- Herzbeuteltamponade

(10 %) Der TCA unterscheidet sich vom primär kardial bedingten Kreislaufstillstand durch seine Ätiologie, sein pathophysiologisches Profil und die Notwendigkeit einer sofortigen kausalen Behandlung der zugrunde liegenden Ursache.

Algorithmus

Thoraxkompressionen

Bei einem traumatischen Kreislaufstillstand haben Thoraxkompressionen eine nachgeordnete Priorität gegenüber der sofortigen Behandlung der reversiblen Ursachen. Der Grund dafür liegt in der Pathophysiologie des TCA:

- Schwere Blutverluste → führen zu einer Hypovolämie

- Spannungspneumothorax

oder eine Herzbeuteltamponade → Obstruktiver Schock

In beiden Fällen ist die Effektivität externer Thoraxkompressionen stark eingeschränkt. Ein entleertes oder mechanisch blockiertes Herz kann selbst bei optimal durchgeführter Reanimation

Merke„You can’t pump an empty or obstructed heart.“

TippSofern genügend personelle Ressourcen vorhanden sind, soll parallel zur Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen mit Thoraxkompressionen begonnen werden. Diese dürfen jedoch nicht die Durchführung lebensrettender Maßnahmen wie Blutstillung oder Thoraxentlastungspunktion verzögern.

Management von Blutungen

Äußere, komprimierbare Blutungen:

Mit einem Anteil von 48 % ist die Hämorrhagie die häufigste Ursache für einen traumatischen Kreislaufstillstand (TCA). Zudem gilt sie in über der Hälfte aller Todesfälle (57 %) als definitiv und in bis zu 73 % als potenziell vermeidbar. Diese Zahlen verdeutlichen die zentrale Bedeutung einer schnellen und effektiven Blutungskontrolle im Rahmen des TCA-Managements.

AchtungLebensbedrohliche Blutungen müssen sofort gestoppt werden, noch vor Maßnahmen wie Atemwegssicherung oder Thoraxkompressionen!

→ Mittel der Wahl bei Extremitätenblutungen: Tourniquet

Äußere, nicht komprimierbare Blutungen:

Blutungen an Körperregionen, die nicht mit einem Tourniquet

MerkeDer Einsatz von Hämostyptika soll frühzeitig in Erwägung gezogen werden.

Innere Blutungen:

Blutungen in die Bauchhöhle oder das Becken zählen zu den häufigsten inneren Blutungen beim traumatischen Kreislaufstillstand. Besonders bei stumpfen Traumata können massive Blutverluste aus Leber

MerkeBei Verdacht auf eine Beckenfraktur sollte frühzeitig eine Beckenschlinge

angelegt werden, um das intrapelvine Blutungsvolumen zu reduzieren und eine fortschreitende Hämorrhagie einzudämmen.

AchtungIntraabdominelle Blutungen können präklinisch nicht kausal behandelt werden. Bei ROSC

→ zügiger Transport unter permissiver Hypotension in das nächstgelegene Zentrum mit Notfall-OP!

InfoResuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta

(REBOA) kann unter geeigneten Voraussetzungen eine temporäre Blutungskontrolle bei nicht komprimierbaren Blutungen ermöglichen.

Thoraxdekompression

Der Spannungspneumothorax

MerkeTypische Hinweise bei einem traumatischen Kreislaufstillstand

- Ein- oder beidseitig aufgehobenes Atemgeräusch trotz gesicherter endotrachealer Tubuslage

- Sichtbare Thoraxverletzungen

- Gestaute Halsvenen

- Trachealdeviation

(Ist eher im Röntgen sichtbar als äußerlich, entsprechend im Rettungsdienst weniger relevant)

Zur sofortigen Entlastung bei Verdacht auf einen Spannungspneumothorax

AchtungBeim TCA ist die bilaterale Nadeldekompression

indiziert.

TippMinithorakotomie

Die Nadeldekompression

stellt lediglich eine akut lebensrettende Notfallmaßnahme dar und ersetzt nicht die definitive Versorgung. Im Anschluss muss immer eine Minithorakotomie durchgeführt werden, gegebenenfalls mit Einlage einer Thoraxdrainage, um eine adäquate und nachhaltige Druckentlastung sicherzustellen. Die Minithorakotomie in Bülau-Position

bietet den entscheidenden Vorteil, dass sie bei Bedarf zur Clamshell-Thorakotomie erweitert werden kann. Zudem ermöglicht der bereits eröffnete Pleuraspalt eine schnelle und wiederholbare manuelle Entlastung bei erneutem Spannungspneumothorax .

Weitere invasive Maßnahmen

Die Clamshell-Thorakotomie und REBOA zählen zu den invasiven, lebensrettenden Notfallmaßnahmen zur temporären inneren Blutungskontrolle bei traumatischem Kreislaufstillstand.

Für die Durchführung dieser Maßnahmen sind hoch-spezialisierte Einsatzteams mit entsprechender Ausbildung und Ausrüstung erforderlich. In der Regel kommen hierfür spezialisierte MIC-Teams (Mobile Intensive Care) oder luftgebundene Notfallteams der Luftrettung

Notfallthorakotomie:

DefinitionDie Notfallthorakotomie ist ein akut lebensrettender chirurgischer Eingriff, der in der präklinischen Versorgung bei Patient:innen mit traumatischem Kreislaufstillstand angewendet werden kann. Ziel ist die sofortige Eröffnung des Thorax

zur Behandlung vitaler Ursachen wie einer Herzbeuteltamponade , schwerer Herz- oder Lungenverletzungen oder zur Aortenklemmung bei nicht kontrollierbarer Blutung unterhalb des Zwerchfells . Die Clamshell-Thorakotomie ist eine spezielle Form der Notfallthorakotomie, bei der nach bilateraler anterolateraler Thoraxeröffnung der Brustkorb

quer durchtrennt wird. Sie ermöglicht eine maximale Übersicht über Herz, Lungen und große Gefäße.

| 4 E´s | Erklärung |

|---|---|

| Environment | Der Patient muss räumlich gut zugänglich und stabil positioniert sein → beengte Umgebungen sind ungeeignet |

| Elapsed Time | Die Zeit seit Beginn des traumatischen Kreislaufstillstands sollte unter 15 Minuten liegen |

| Equipment | Alle notwendigen Instrumente und Materialien zur Thorakotomie und anschließenden Versorgung müssen verfügbar sein |

| Expertise | Das durchführende Team muss mit der Technik vertraut und für den Eingriff entsprechend ausgebildet sein |

InfoDie Durchführung einer Clamshell-Thorakotomie stellt eine erhebliche physische und psychische Belastung für das gesamte Team dar. Daher sollte der Eingriff nur erfolgen, wenn alle beteiligten Teammitglieder der Maßnahme zustimmen und sich in der Lage sehen, diese gemeinsam durchzuführen.

REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta

DefinitionDabei handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren, bei dem ein Ballonkatheter über die Femoralarterie

in die Aorta eingebracht und dort aufgeblasen wird, um die distale Perfusion zu unterbrechen und den Blutfluss zu zentralen Organen (Herz, Gehirn) zu erhalten. Gleichzeitig wird so eine temporäre Blutungskontrolle bei nicht-komprimierbaren Blutungen im Abdomen oder Becken ermöglicht.

Reanimation bei Hypothermie

Die Reanimation

Das Vorgehen unterscheidet sich in vielen Punkten deutlich von der standardisierten Reanimation

DefinitionEine Hypothermie ist definiert als eine Körperkerntemperatur

unter 35 °C. Die Geschwindigkeit der Auskühlung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, insbesondere von der Umgebungstemperatur, Wind, Nässe und der Isolationsfähigkeit der Kleidung. Vor allem Wasser beschleunigt den Wärmeverlust erheblich, da es die Wärmeleitung im Vergleich zur Luft stark erhöht. Doch auch in Innenräumen kann es zur Hypothermie kommen, etwa bei bewusstlosen oder stark beeinträchtigten Patient:innen. Bereits bei moderaten Außentemperaturen kann der Körper auskühlen, wenn zusätzlich Faktoren wie Alkoholkonsum, Medikamente, Erkrankungen oder ein gestörter Bewusstseinszustand vorliegen.

Schweregrade der Hypothermie

| Stadieneinteilung | Körperkerntemperatur | Symptome |

|---|---|---|

| I (milde Hypothermie) | 35-32 °C | Bewusstseinsklar, Kältezittern, AF ↑ |

| II (moderate Hypothermie) | 32-28 °C | Bewusstseinseingetrübt, kein Kältezittern, unregelmäßige + flache Atmung |

| III ( schwere Hypothermie) | 28-24 °C | Bewusstlosigkeit, Lebenszeichen vorhanden, AF ↓ |

| IV | < 24 °C | Kreislaufstilland / minimaler Kreislauf, keine oder minimale Lebenszeichen (Scheintod) |

| V | < 13,7 °C | Tod durch Hypothermie (irreversibler Kältetod) |

TippTympanothermometer sind nicht zuverlässig bei tiefen Temperaturen oder extremen Außenbedingungen. Präklinisch stehen meist keine genaueren Verfahren zur Verfügung. Klinisch sind genaue Messungen z.B. über Blasenkatheter oder Ösophagussonden möglich.

InfoPrognosefaktor: Hypoxie vs. Hypothermie – was kam zuerst?

Entscheidend für die Überlebenswahrscheinlichkeit ist, ob der Kreislaufstillstand auf eine Hypothermie mit nachfolgender Hypoxie oder umgekehrt zurückgeht:

- Hypothermie zuerst: Bei rascher Auskühlung kann es zu einem Stoffwechsel-Slowdown kommen, der das Gehirn vor Hypoxie schützt. Es sind Fälle mit langen Reanimationszeiten und gutem Outcome dokumentiert

- Hypoxie zuerst: Ist der Sauerstoffmangel vor der Auskühlung eingetreten, ist die Prognose meist deutlich schlechter

Diese Unterscheidung ist präklinisch jedoch oft nicht eindeutig möglich.

MerkeWann keine Reanimation

erfolgen sollte:

- Wenn sichere Todeszeichen vorliegen oder der Körper steif gefroren ist, sodass keine Thoraxkompression mehr möglich ist

- Bei Lawinenopfern, wenn:

- > 60 Minuten Verschüttungszeit

- Asystolie

- Atemwege

vollständig mit Schnee blockiert

Medikamentengabe

- Bei einer Körperkerntemperatur

unter 30 °C wird die Gabe von Katecholaminen und Antiarrhythmika nicht empfohlen, da deren Wirksamkeit stark reduziert ist - Bei Temperaturen zwischen 30 und 35 °C kann eine Gabe erfolgen, allerdings nur in verlängerten Intervallen (Adrenalingabe alle 6-10 Minuten)

Defibrillation

Liegt ein defibrillierbarer Rhythmus

- Unterhalb von 30 °C sollten maximal drei Defibrillationsversuche unternommen werden

- Weitere Schocks sollten erst nach Erwärmung über diese Schwelle erfolgen, da vorher kaum mit Erfolg zu rechnen ist

Maßnahmen zur Wiedererwärmung

Die effektivste Methode zur Wiedererwärmung bei schwerer Hypothermie stellt der Einsatz einer veno-arteriellen ECMO

Ein geeignetes Zentrum sollte daher frühzeitig kontaktiert und in die Einsatzplanung einbezogen werden.

InfoPrimärer Transport eine Klinik mit ECMO

-Kapazität

- Patient:innen mit Kreislaufstillstand oder

- Bewusstlose, hypotherme Patient:innen mit:

- Einem systolischen Blutdruck < 90 mmHg,

- Kardiovaskulärer Instabilität oder

- Ältere und multimorbide Patient:innen mit einer Körperkerntemperatur

< 32 °C bzw. - Junge, gesunde Personen mit einer Körperkerntemperatur

< 30 °C

Wenn eine ECMO

- Externe Maßnahmen wie warme Umgebung, Heizdecken oder Konvektionswärme

- Invasive Verfahren wie hämodialytische Verfahren, Peritoneallavage, Blasenspülung oder

- Intravasale Temperaturmanagement-Systeme

MerkeZusammenfassung Reanimation

bei Hypothermie – präklinische Maßnahmen:

- < 30 °C Körperkerntemperatur

:

- Maximal 3 Defibrillationsversuche

- Keine Gabe von Adrenalin

oder Antiarrhythmika - > 30 °C Körperkerntemperatur

:

- Weitere Defibrillationen

möglich - Adrenalin

-Gabe alle 6–10 Minuten (Dosierung unverändert: 1 mg) - Wärmeerhalt präklinisch konsequent sicherstellen (z.B. Alu-Decken, Wärmedecken)

- Großzügige Transportindikation für hypotherme Patient:innen unter Reanimation

→ möglichst in ein ECMO -Zentrum - Mechanische Reanimationshilfen einsetzen

- Sonderfall Lawinenrettung → 5 initiale Beatmungen durchführen

Reanimation von Schwangeren

Die kardiopulmonale Reanimation bei schwangeren Patientinnen ist in der präklinischen Notfallmedizin ein seltenes Ereignis. Sie stellt das Rettungsteam vor erhebliche Herausforderungen. Neben der Anpassung notfallmedizinischer Maßnahmen an die schwangerschaftsbedingten physiologischen Veränderungen müssen auch spezifische reversible Ursachen berücksichtigt und psychosoziale Aspekte mitgedacht werden. Ziel dieses Beitrags ist es, ein strukturiertes und standardisiertes Vorgehen für diese besonderen Einsatzsituationen aufzuzeigen.

Ursachen

Zusätzlich zu den bekannten reversiblen Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstands bei Erwachsenen sollten bei schwangeren Patientinnen schwangerschaftsspezifische Auslöser berücksichtigt werden. Eine hilfreiche Merkhilfe für diese Ursachen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bietet das Akronym BEAUCHOPS.

MerkeAkronym BEAUCHOPS:

- B – Bleeding: Postpartale Blutung, disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)

- E – Embolie: Koronararterienembolie, Lungenembolie, Fruchtwasserembolie

- A – Anästhesieassoziierte Komplikationen

- U – Uterusatonie: Unzureichende Kontraktion der Gebärmutter nach der Geburt

- C – Cardial: Myokardinfarkt, Ischämie, Aortendissektion, peripartale Kardiomyopathie

- H – Hypertension: Präeklampsie, Eklampsie, HELLP-Syndrom

- O – Others: Weitere Ursachen wie z.B. Trauma, Suizid

- P – Plazenta: Vorzeitige Plazentalösung, Placenta praevia, Plazentaimplantationsstörungen wie Placenta accreta

- S – Sepsis

Anpassung notfallmedizinischer Maßnahmen

Während der Reanimation einer schwangeren Patientin müssen die notfallmedizinischen Maßnahmen an die physiologischen Veränderungen der Schwangerschaft angepasst werden. Diese Veränderungen betreffen vor allem das Atem-, Kreislauf- und Verdauungssystem und können die Durchführung lebensrettender Maßnahmen deutlich erschweren. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten schwangerschaftsbedingten Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den Advanced Life Support zusammengefasst.

| Physiologische Veränderung in der Schwangerschaft | Auswirkung auf den Advanced Life Support | |

|---|---|---|

| Respiratorisch | Schleimhäute: geschwollen und ödematös | Erschwerte Atemwegssicherung, Verwendung eines kleineren Endotrachealtubus erforderlich |

| Erhöhter Sauerstoffverbrauch | Frühzeitige und konsequente Sauerstoffgabe notwendig | |

| Verminderte thorakale Compliance | Erschwerte Beutel-Maskenbeatmung | |

| Reduzierte funktionelle Residualkapazität | Schneller SpO2-Abfall | |

| Erhöhtes Atemminutenvolumen | - | |

| Kardiovaskulär | Erhöhtes Herzzeitvolumen (HZV) | - |

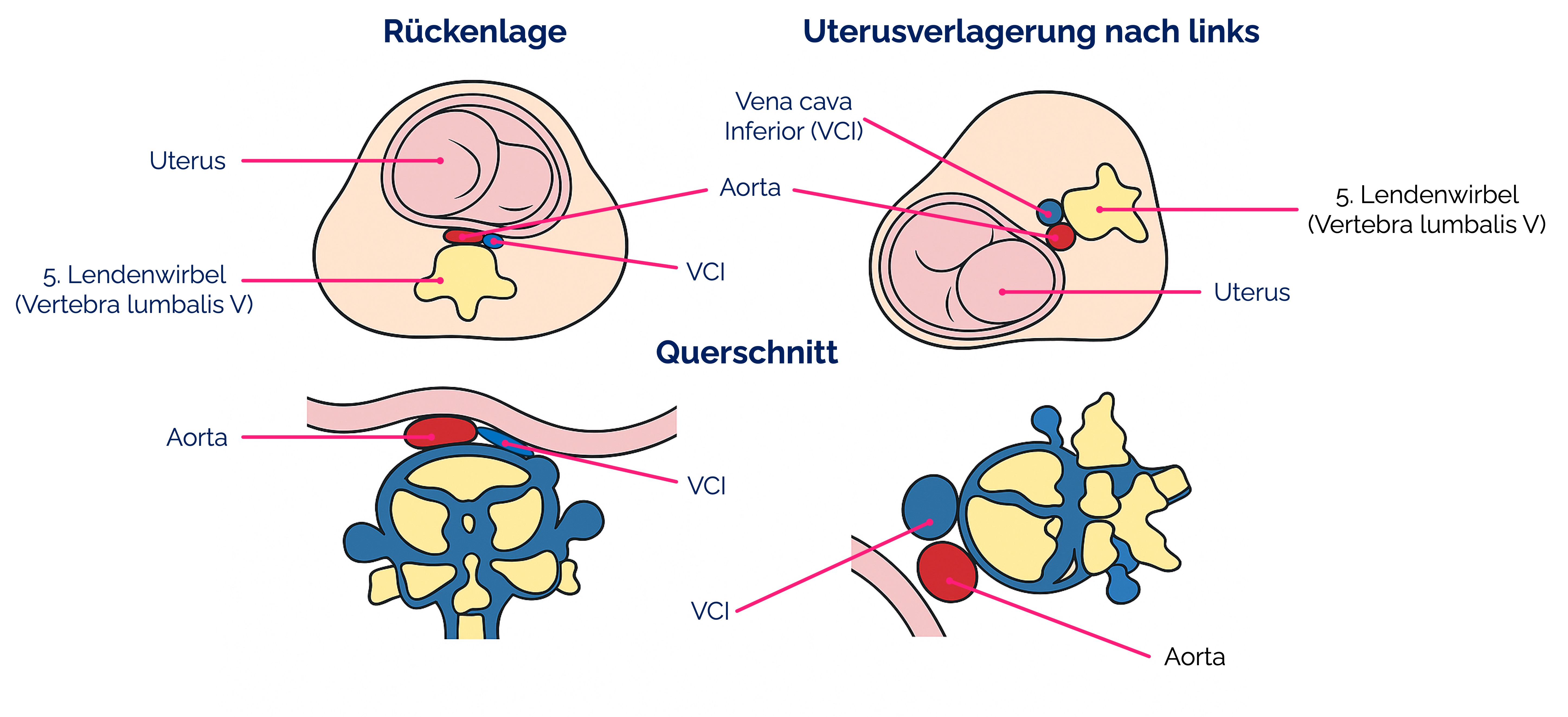

| Aortokavale Kompression durch den Uterus | Vorlast vermindert, Effektivität der Thoraxkompression reduziert → Uterusverlagerung nach links erforderlich | |

| Erhöhtes HZV nach der Geburt | Verbesserung der mütterlichen Hämodynamik durch Entbindung | |

| Gastrointestinal | Verzögerte Magenentleerung | Erhöhtes Aspirationsrisiko |

| Erhöhter intragastraler Druck | Einlage einer Magensonde | |

| Reduzierter Tonus des unteren Ösophagussphinkters | Erhöhte Aspirationsgefahr | |

| Hämatologisch | Anämie (hämatologisch bedingt) | Erhöhter Sauerstoffbedarf |

AchtungUm effektive Thoraxkompressionen zu gewährleisten, muss der Uterus ab der 20. Schwangerschaftswoche manuell nach links verlagert werden.

MerkeDie Gabe von Adrenalin und Amiodaron, sowie die Durchführung der Defibrillation erfolgen analog zum standardmäßigen Vorgehen bei einem Kreislaufstillstand, hier sind keine speziellen Anpassungen erforderlich.

TippFordern Sie frühzeitig zusätzliche geburtshilfliche und neonatologische Unterstützung an, sofern verfügbar. In der präklinischen Versorgung ist je nach Region mit längeren Anfahrtszeiten zu rechnen, weshalb eine frühzeitige Alarmierung entscheidend ist.

Exkurs: Präklinische perimortale Crash-Sectio

Das Vorgehen bei der präklinischen Reanimation schwangerer Patientinnen ist Gegenstand anhaltender Diskussionen:

- Die aktuellen ERC-Reanimationsleitlinien empfehlen im Fall eines Kreislaufstillstands während der Schwangerschaft ab der 20. Schwangerschaftswoche (SSW) und nach 4 Minuten erfolgloser Reanimation die sofortige Durchführung einer perimortalen Notfall-Sectio zur Entbindung des Neugeborenen

- Die American Heart Association (AHA) empfiehlt die Durchführung einer perimortalen Sectio ausschließlich im innerklinischen Setting, sodass bislang klare Richtlinien zur Durchführung einer präklinischen perimortalen Crash-Sectio (PPCS) am Einsatzort fehlen

DefinitionPräklinische perimortale Crash-Sectio

Die präklinische perimortale Crash-Sectio (PPCS) bezeichnet die Durchführung eines perimortalen Kaiserschnitts (perimortal cesarean section = PMCS) im prähospitalen Bereich, also noch vor Eintreffen in einer Klinik.

→ Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Entlastung der Vena cava den venösen Rückfluss zum mütterlichen Herzen zu verbessern und die Lungencompliance der Mutter zu steigern. Dieses primär auf die mütterliche Kreislaufsituation ausgerichtete Vorgehen kann zugleich auch die Überlebenschancen des Kindes positiv beeinflussen.

Vorgehen

Muss das Team vor Ort die Entscheidung über die Durchführung einer präklinischen perimortalen Kaiserschnittentbindung treffen, sind grundsätzlich drei mögliche Vorgehensweisen denkbar, wie diese Maßnahme umgesetzt werden kann.

InfoDabei muss beachtet werden, dass den allermeisten präklinischen Teams die praktische Erfahrung mit dieser Maßnahme fehlt und eine realitätsnahe Übung kaum möglich ist. Selbst wenn theoretisch ein sicheres Beherrschen des Vorgehens vorliegt, ist eine reflektierte Haltung („attitude“) bei der Umsetzung der Leitlinienempfehlungen essenziell.

| Szenario | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Sectio am Einsatzort |

|

|

| Transport unter CPR in nächste Klinik (Gynäkologie oder Chirurgie) |

|

|

| Transport unter CPR zum Maximalversorger |

|

|

Quellen

- Reanimation 2021 – Leitlinien kompakt, überarbeitete Version 2022, Deutscher Rat für Wiederbelebung – German Resuscitation Council e.V. (GRC)

- Lott, C., Truhlář, A., Alfonzo, A. et al. Kreislaufstillstand unter besonderen Umständen. Notfall Rettungsmed 2021; 24, 447–523. doi: 10.1007/s10049-021-00891-z

- Nolte P, Münzberg M, Frankenhauser S et al. Reanimation bei traumatisch bedingtem Herz-Kreislauf-Stillstand. Notfallmedizin up2date 2018; 13(03): 295 - 311. doi:10.1055/s-0043-119170

- Gässler H, Treffer D, Weißleder A et al. Mechanische Hilfsmittel zur Reanimation. Notfallmedizin up2date 2019; 14(01): 31 - 41. doi:10.1055/a-0646-3262

- Weißleder, A., Beinkofer, D., Gässler, H. et al. Kardiopulmonale Reanimation der schwangeren Patientin im Rettungsdienst. Notfall Rettungsmed 2022; 25: 359–368. doi:10.1007/s10049-022-00979-0

- Imach, S., Stracke, J., Adler, C. et al. Nichttraumatischer prähospitaler Herz-Kreislauf-Stillstand bei einer Schwangeren. Notfall Rettungsmed 2024; 27: 351–359. doi:10.1007/s10049-023-01182-5