Zusammenfassung

Schmerzen sind mehr als nur ein Symptom – sie beeinflussen Wohlbefinden, Genesung und Lebensqualität. Ein professionelles Schmerzmanagement ist daher essenziell in der Pflege. Erfahre, wie Pflegende Schmerzen richtig erkennen, dokumentieren und wirksam lindern können – für eine individuelle, sichere und ganzheitliche Versorgung.

Dimensionen des Schmerzes

DefinitionSchmerz

Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichem oder drohendem Gewebeschaden verbunden ist oder diesem ähnelt. Zusätzlich gilt: Schmerz ist das, was die betroffene Person als solchen empfindet. Diese Definitionen zeigen, dass Schmerz nicht nur ein körperliches Symptom ist, sondern ein subjektives und vielschichtiges Erleben, das sich nur individuell erfassen lässt. Schmerz betrifft nicht nur die betroffene Körperregion, sondern den Menschen als Ganzes – körperlich, seelisch, sozial und kulturell.

Wie intensiv Schmerz empfunden wird, hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab:

Gerade bei Kindern, die Schmerzen deutlich empfinden, müssen Äußerungen immer ernst genommen werden – sie denken sich Schmerzen nicht aus. Ältere Menschen hingegen äußern Schmerzen oft nicht, weil sie diese als altersbedingt betrachten oder das Pflegepersonal nicht belasten wollen.

Für Pflegekräfte bedeutet das: Schmerz sollte immer ganzheitlich beurteilt werden. Pflegekräfte müssen neben organischen Ursachen auch psychosoziale und kulturelle Aspekte erfassen. Entscheidend ist, die Aussagen von Betroffenen ernst zu nehmen und ihnen empathisch zu begegnen – denn nur so kann eine vertrauensvolle Beziehung entstehen, die Voraussetzung für eine wirksame Schmerzbegleitung ist.

Funktionen des Schmerzes

Schmerz erfüllt eine zentrale Schutzfunktion für den menschlichen Körper. Er wirkt als lebenserhaltendes Warnsignal, das uns vor weiteren Schäden bewahrt. Bei akuter Gefahr – etwa beim Kontakt mit einer heißen Oberfläche – erfolgt die Schmerzreaktion innerhalb von Millisekunden, noch bevor wir sie bewusst wahrnehmen. Diese automatische Reaktion dient der sofortigen Schadensbegrenzung.

Auch bei Verletzungen, wie Frakturen oder nach Operationen, zwingt uns Schmerz zur Ruhe, was den Heilungsprozess unterstützt. In akuten Stress- oder Schocksituationen kann es hingegen vorkommen, dass Schmerzempfinden

MerkeSchmerzen haben eine Melde-, Schutz- und Heilfunktion – sie sichern unser Überleben und unterstützen die Genesung.

Physiologie des Schmerzes

DefinitionNozizeption

Die physiologische Wahrnehmung von Schmerz wird als Nozizeption

bezeichnet. Dabei handelt es sich um die Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Schmerzreizen im Nervensystem. Schmerzreize entstehen durch die Reizung freier Nervenendigungen (Nozizeptoren ) in Haut, Schleimhäuten, Muskulatur oder Bindegewebe. Auslöser können sein:

- Mechanische Reize (z.B. Druck, Verletzung)

- Thermische Reize (Hitze, Kälte)

- Chemische Reize (z.B. Entzündungsmediatoren, Toxine)

- Elektrische Reize

Die Schmerzschwelle beschreibt die niedrigste Reizstärke, bei der ein Reiz als schmerzhaft empfunden wird. Wird ein Nozizeptor aktiviert, schüttet der Körper Schmerzsubstanzen wie Kinine, Serotonin oder Prostaglandine aus.

Diese Reize werden über zwei Faserarten weitergeleitet:

- A-delta-Fasern: Schnell, stechender Schmerz

- C-Fasern: Langsamer, dumpfer Schmerz

Vom Rückenmark verläuft der Reiz über aufsteigende Bahnen ins Mittelhirn, wo er bewusst wahrgenommen wird. Dort werden auch vegetative Reaktionen ausgelöst: Blutdruck, Herzfrequenz

Die weitere Verarbeitung erfolgt im Zwischenhirn über drei Zentren:

- Im Hypothalamus (Hormonreaktionen)

- Im limbischen System (emotionales Schmerzerleben)

- Im Großhirn (bewusste Schmerzwahrnehmung

und Lokalisation)

Das Kleinhirn leitet gezielte Schutzreaktionen ein, z.B. das Kühlen einer Verbrennung

Schmerzarten

Schmerzen unterscheiden sich je nach Entstehungsort und werden in drei Hauptarten unterteilt:

Schmerzdauer und Schmerzqualität

Schmerzen entstehen häufig durch Gewebeschädigungen wie Verletzungen, Operationen oder entzündliche Prozesse.

Ihre Qualität gibt Hinweise auf die Art und Dauer:

- Stechende, scharfe Schmerzen deuten meist auf akute Ereignisse hin

- Ziehende oder brennende Schmerzen sind oft mit chronischen Verläufen verbunden

In der Pflege von akuten Schmerzen ist es wichtig, die Ursache zu klären, Vitalzeichen zu kontrollieren und den Schmerz frühzeitig zu lindern – auch mit nicht-medikamentösen Maßnahmen wie entlastender Lagerung, Wärme/Kälte, Beruhigung oder Ablenkung. Bei Kindern ist die Anwesenheit von Bezugspersonen entscheidend.

Pflegekräfte sollten Betroffene mit chronischen Schmerzen empathisch begleiten, ihre Selbstpflegekompetenz fördern und gemeinsam mit Schmerztherapeut:innen auf eine ganzheitliche Schmerzlinderung hinarbeiten. Eine vertrauensvolle Beziehung bildet dabei die Basis für jede therapeutische Maßnahme.

Schmerzmanagement

Schmerzlinderung ist ein zentrales Ziel der Pflege. Schmerzen sollen so weit wie möglich gelindert, unnötige Schmerzen vermieden und einer Chronifizierung vorgebeugt werden. Dafür braucht es ein professionell geplantes, strukturiertes und kontinuierlich evaluiertes Schmerzmanagement.

Pflegekräfte nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein: Sie koordinieren Maßnahmen im interprofessionellen Team, sind eng an den Betroffenen und deren Bezugspersonen und stellen durch ihre kontinuierliche Präsenz die Erfassung, Behandlung und Nachsorge sicher.

Die fachliche Grundlage bildet der Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“. Ziel ist es, dass Patient:innen mit akuten, chronischen oder zu erwartenden Schmerzen eine individuell angepasste, professionelle Schmerzversorgung erhält.

Kernaufgaben der Pflege im Schmerzmanagement sind:

- Frühzeitiges Erkennen und Einschätzen von Schmerzen mittels Schmerzerfassung (Assessment)

- Planung und Koordination geeigneter Schmerztherapien

- Durchführung medikamentöser und nicht medikamentöser Maßnahmen

- Beratung, Schulung und Aufklärung von Betroffenen und Angehörigen

- Kontinuierliche Evaluation der Maßnahmen und Anpassung bei Bedarf

Auch die Pflegeeinrichtungen tragen Verantwortung: Sie müssen die nötigen personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen bereitstellen, um eine qualitativ hochwertige Schmerzversorgung zu gewährleisten.

Schmerzassessment

DefinitionDas Schmerzassessment ist die strukturierte und systematische Einschätzung von Schmerzen mithilfe geeigneter Instrumente. Es bildet die Basis jeder individuellen Schmerztherapie und unterscheidet zwischen Selbsteinschätzung (vorrangig) und Fremdeinschätzung. Schmerz ist stets das, was die betroffene Person über ihn äußert – Pflegekräfte müssen diese Angaben ernst nehmen und priorisieren.

Das initiale Schmerzscreening erfolgt meist im Rahmen der Anamnese.

Bei vorhandenen Schmerzen folgen erweiterte Assessments wie:

- Schmerzanamnese: z.B. Beginn, Lokalisation, Intensität, Linderungsfaktoren, Begleitsymptome

- Schmerztagebuch: Verlaufsdokumentation von Schmerz, Medikamenten, Allgemeinbefinden

- Schmerzskalen

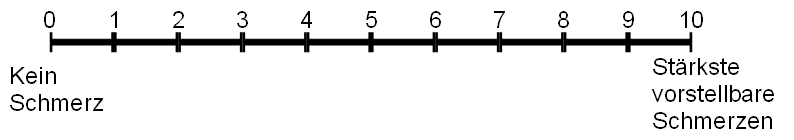

zur Einschätzung der Intensität: - Numerische Ratingskala

(NRS ): Schmerz auf einer Skala von 0–10 - Visuelle Analogskala (VAS): Einzeichnen der Schmerzstärke auf einer Linie

- Verbale Ratingskala

(VRS ): Auswahl zwischen Begriffen wie „leicht“, „mäßig“, „stark“ - Wong-Baker-Gesichtsskala

: geeignet für Kinder oder sprachlich eingeschränkte Personen

- Numerische Ratingskala

Cvf-ps, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Die Ergebnisse werden regelmäßig dokumentiert und dienen der Verlaufskontrolle. Je nach Schmerzstatus wird zwischen stabiler (z.B. gut eingestellt, alltagsfähig) und instabiler Schmerzsituation (z.B. akut, unkontrolliert) unterschieden. Pflegekräfte müssen erkennen, wann Schmerzexpert:innen hinzugezogen werden sollten.

Ein professionelles Schmerzassessment ist Voraussetzung für wirksame Schmerzlinderung. Es fördert das Verständnis für den individuellen Schmerzzustand und stärkt die pflegerische Handlungskompetenz.

Schmerzerfassung bei Kindern

Kinder, insbesondere Neugeborene und Kleinkinder, können Schmerzen meist nicht klar verbal äußern. Pflegekräfte spielen daher eine zentrale Rolle bei der Schmerzerkennung – durch genaue Beobachtung, Einbeziehung der Eltern und die Nutzung geeigneter Skalen.

| Neugeborene und Säuglinge | Kleinkinder | Kinder ab dem Vorschulalter |

|---|---|---|

|

|

|

Die Wahl der richtigen Schmerzskala

Schmerzerfassung bei alten Menschen

Viele ältere Menschen leiden an Schmerzen, sprechen aber nur zurückhaltend darüber – oft aus dem Glauben heraus, Schmerzen seien altersbedingt „normal“. Für Pflegekräfte ist es daher essenziell, sensibel auf verbale und nonverbale Schmerzäußerungen zu achten und typische Umschreibungen („Ziepen“, „Unwohlsein“) richtig zu deuten.

Bei kognitiv unbeeinträchtigten älteren Menschen kann wie bei Erwachsenen vorgegangen werden, z.B. mit der Numerischen Ratingskala

Schmerzerfassung bei kognitiven Einschränkungen

Bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ist die Schmerzerfassung besonders herausfordernd, da verbale Rückmeldungen oft eingeschränkt sind.

Dies betrifft insbesondere:

- Menschen mit Demenz

- Menschen mit geistiger Behinderung

- Personen mit eingeschränktem Bewusstsein oder psychischen Erkrankungen

In der Pflege sollte zunächst der kognitive Status, z.B. mit dem Mini-Mental-State-Test (MMSE), überprüft werden. Wenn möglich, gilt weiterhin: Selbsteinschätzung vor Fremdeinschätzung – bei leichter bis mittlerer Beeinträchtigung kann z.B. die Verbale Ratingskala

Bei fortgeschrittener Demenz ist eine Fremdeinschätzung mittels Beobachtungsinstrumenten erforderlich.

TippBeurteilung von Schmerzen bei Demenz

Bewährt hat sich die Skala BESD (Beurteilung von Schmerzen bei Demenz), die auf folgende Merkmale achtet:

- Atmung

- Negative Lautäußerungen

- Gesichtsausdruck

- Körpersprache

- Reaktion auf Trost

Eine gezielte Verhaltensbeobachtung durch Pflegekräfte ist hier entscheidend, um Schmerzen zu erkennen und gezielt zu behandeln. Die BESD-Skala kann über die Deutsche Schmerzgesellschaft abgerufen werden.

Schmerzbeobachtung

Pflegekräfte verbringen viel Zeit mit den Patient:innen und sind daher besonders geeignet, Verhaltensänderungen und Schmerzzeichen frühzeitig zu erkennen. Voraussetzung für eine zuverlässige Beobachtung ist eine empathische Grundhaltung und eine vertrauensvolle Beziehung.

Bei jedem Kontakt sollten folgende Aspekte gezielt beobachtet werden:

- Vitalzeichen: erhöhter Blutdruck, schneller Puls

oder Atemfrequenz - Ausscheidung und Ernährung: Übelkeit, Appetitlosigkeit, Nahrungsverweigerung

- Müdigkeit: Tagesmüdigkeit kann auf nächtliche Schmerzen hinweisen

- Mimik: schmerzverzerrter Gesichtsausdruck, Stirnrunzeln, abwesender Blick

- Gestik und Bewegung: Anspannung, Schonhaltung, verändertes Gangbild, Reaktion auf Berührung

- Verbale Äußerungen: Stöhnen, Weinen, Jammern (besonders bei älteren/kognitiv eingeschränkten Menschen oft reduziert)

- Verhalten: Rückzug, Aggressivität, veränderte Reaktionen auf soziale Kontakte

Diese Beobachtungskriterien helfen, Schmerzen auch ohne direkte Äußerung zu erkennen – insbesondere bei stillen oder eingeschränkten Patient:innen.

Prävention

Viele Schmerzen entstehen im Pflegealltag nicht nur durch Erkrankungen, sondern auch durch pflegerische Maßnahmen wie Punktionen, Mobilisation

| Wichtige Strategien der Schmerzprävention | Spezielle Schmerzprävention bei Kindern | Zentrale Rolle der Pflegekraft |

|---|---|---|

|

|

|

Schmerztherapie

Die Schmerztherapie gliedert sich in medikamentöse und nicht medikamentöse Maßnahmen. Pflegekräfte übernehmen dabei eine zentrale Rolle: Sie führen Schmerzassessments durch, verabreichen Medikamente, beobachten deren Wirkung und informieren Betroffene umfassend.

Grundregeln

- Durchführungsverantwortung

der Pflege: Pflegekräfte führen ärztlich angeordnete Schmerztherapien aus und müssen über fundiertes Wissen zu Wirkung und Nebenwirkungen verfügen - Regelmäßige Gabe nach Zeitschema: Schmerzmittel sollten nicht nur bei Bedarf, sondern regelmäßig nach festem Schema verabreicht werden, um Wirkspiegelschwankungen und Chronifizierung zu vermeiden

- Individuelle Interventionsgrenzen festlegen: Schmerzintensität individuell im Assessment erheben und Bedarfsmedikation sowie Interventionsgrenzen entsprechend anpassen

- Bevorzugt nichtinvasive Applikation: Orale oder transdermale Gabe wird bevorzugt

- Invasive Methoden (z.B. i.m.-Injektion) möglichst vermeiden

- Regelmäßige Schmerzerfassung: Schmerzintensität kontinuierlich mit standardisierten Skalen erfassen und Therapie ggf. anpassen

- Verlaufskontrolle und Beobachtung: Wirkung und Nebenwirkungen engmaschig überwachen sowie Vitalzeichen kontrollieren und dokumentieren

- Zeitnahe Dokumentation: Alle Maßnahmen und Beobachtungen müssen lückenlos dokumentiert werden, um Therapieabbrüche zu vermeiden

Medikamentöse Schmerztherapie

Zur Behandlung werden vor allem Analgetika eingesetzt:

- Nichtopioide (z.B. ASS

, Paracetamol , Ibuprofen ): Wirken schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungshemmend - Häufige Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Beschwerden, Blutungen oder Nierenfunktionsstörungen

- Opioide

(z.B. Morphin , Fentanyl ): Wirken zentral am Opioidrezeptor - Mögliche Nebenwirkungen sind Atemdepression, Sedierung, Übelkeit, Obstipation

und Abhängigkeitsgefahr – bei professioneller Begleitung ist das Risiko jedoch gering

- Mögliche Nebenwirkungen sind Atemdepression, Sedierung, Übelkeit, Obstipation

- Koanalgetika (z.B. Antidepressiva

, Antikonvulsiva ): Unterstützen die Schmerzbehandlung oder lindern Nebenwirkungen - Lokalanästhetika

(z.B. bei Nervenblockaden): Hemmen die Schmerzweiterleitung lokal - Besondere Verabreichungsformen:

- Transdermale therapeutische Systeme (TTS): Schmerzpflaster (z.B. Fentanyl

-TTS) geben Wirkstoff kontinuierlich über die Haut ab - Wichtig: Applikationsstelle regelmäßig wechseln, Pflaster korrekt entsorgen, Wärmeeinwirkung vermeiden

- Regionalanästhesie und Schmerzkatheter: Schmerzmittelgabe direkt an Nerven oder Plexus (z.B. Periduralkatheter, Plexuskatheter)

- Applikation erfolgt über Schmerzpumpen – zunehmend auch mit PCA-Systemen, bei denen Patient:innen kontrolliert Schmerzmittel selbst dosieren können

- Transdermale therapeutische Systeme (TTS): Schmerzpflaster (z.B. Fentanyl

WHO-Stufenschema

MerkePflegekräfte erfassen Schmerzen systematisch, koordinieren die Therapie, überwachen Wirkung und Nebenwirkungen und beraten Betroffene individuell. Für eine wirksame Schmerzbehandlung sind Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein und interprofessionelle Zusammenarbeit unerlässlich.

Nicht-medikamentöse Schmerztherapie

Nicht-medikamentöse Verfahren ergänzen die medikamentöse Therapie, insbesondere bei chronischen Schmerzen. Ziel ist die Steigerung des Wohlbefindens, Erhöhung der Schmerztoleranz und Förderung der Selbstwirksamkeit.

InfoWichtig bei allen Maßnahmen der nicht-medikamentösen Schmerztherapie

- Vorherige Anamnese zu Vorlieben, Abneigungen und Kontraindikationen

- Ärztliche Rücksprache und fachgerechte Anwendung

- Ständige Beobachtung während der Anwendung

- Maßnahme sofort beenden, wenn sie als unangenehm empfunden wird

- Weitere förderliche Faktoren: Angenehme Positionierung, Bewegung, Ruhe, Schlaf, soziale Unterstützung

Prüfungswissen

Dimensionen des Schmerzes:

- Schmerz ist eine subjektive, sensorische und emotionale Erfahrung – nicht objektiv messbar

- Er betrifft den ganzen Menschen: körperlich, seelisch, sozial und kulturell

- Schmerzempfinden

wird beeinflusst durch: - Körperliche Ursachen

- Psychische und emotionale Verfassung

- Kulturelle und soziale Einflüsse

- Alter und biografische Erfahrungen

- Kommunikationsfähigkeit und persönliche Schmerztoleranz

- Kinder äußern Schmerzen authentisch – ihre Aussagen sind ernst zu nehmen

- Ältere Menschen verschweigen Schmerzen oft aus Rücksicht oder Gewohnheit

- Pflegekräfte sollen Schmerzen ganzheitlich erfassen und Betroffene ernst nehmen

- Empathische Kommunikation ist zentral für eine wirksame Schmerzbegleitung

Funktionen des Schmerzes:

- Schmerz ist ein lebenswichtiges Warnsignal des Körpers

- Ermöglicht schnelle Schutzreaktionen, z.B. Zurückziehen der Hand bei Hitze

- Fördert Ruhe und Schonung nach Verletzungen oder Operationen zur Unterstützung der Heilung

- In Stress- oder Schocksituationen kann Schmerzempfinden

vorübergehend aussetzen - Schmerz hat eine Melde-, Schutz- und Heilfunktion

Physiologie des Schmerzes:

- Nozizeption

: Aufnahme und Weiterleitung von Schmerzreizen - Auslöser: Mechanisch, thermisch, chemisch, elektrisch

- Leitung über A-delta- und C-Fasern zum Gehirn

- Verarbeitung im Mittelhirn, Hypothalamus, limbischen System und Großhirn

- Reaktionen: Kreislaufanstieg, Muskelspannung

, emotionale Bewertung - Körpereigene Schmerzdämpfung (Schmerzmodulation)

- Frühgeborene: Noch eingeschränkte Schmerzdämpfung

| Schmerzarten | Schmerzdauer und Schmerzqualität |

|---|---|

|

|

Schmerzmanagement:

- Schmerzlinderung ist zentrales Pflegeziel

- Schmerzen sollen früh erkannt, behandelt und chronische Verläufe verhindert werden

- Pflegekräfte spielen eine Schlüsselrolle bei Erfassung, Behandlung, Evaluation und Koordination im interprofessionellen Team

- Schmerzassessment erfolgt vorrangig über Selbsteinschätzung, bei Bedarf über Fremdeinschätzung (z.B. BESD bei Demenz)

- Geeignete Schmerzskalen

je nach Alter, kognitivem Zustand und Verständnis wählen (z.B. NRS , VRS , VAS, FPS-R, BESD) - Bei Kindern: Beobachtung, Elternbeteiligung und passende Skalen entscheidend

- Bei älteren oder kognitiv eingeschränkten Menschen: auf nonverbale Zeichen achten (z.B. Unruhe, Gesichtsausdruck, Verhalten)

- Geeignete Schmerzskalen

- Schmerzbeobachtung umfasst Vitalzeichen, Mimik, Gestik, Verhalten und Schlafverhalten

- Einrichtungen müssen personelle und organisatorische Voraussetzungen für professionelles Schmerzmanagement sicherstellen

Prävention:

- Schmerzen entstehen oft durch pflegerische Maßnahmen – nicht nur durch Erkrankungen

- Pflegekräfte sollen Schmerzen frühzeitig erkennen und gezielt vorbeugen

- Strategien:

- Schmerzmittel vor belastenden Maßnahmen geben

- Schmerzhafte Tätigkeiten bündeln, Erholungszeiten einplanen

- Möglichst nicht-invasive Applikation wählen (z.B. oral statt i.m.)

- Bezugspersonen zu präventiven Maßnahmen anleiten

- Bei Kindern:

- Früh-/Neugeborene: Glukosegabe, Hautkontakt, Einwickeln

- Kinder: Ablenkung, kindgerechte Aufklärung, EMLA-Pflaster

- Empathie

, gute Vorbereitung und individuelle Anpassung sind entscheidend – v.a. bei vulnerablen Gruppen

Schmerztherapie:

- Schmerztherapie umfasst medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen

- Pflegekräfte erfassen Schmerzen, verabreichen Medikamente und beobachten Wirkung

- Medikamente:

- Nichtopioide (z.B. Ibuprofen

): bei leichten Schmerzen - Opioide

(z.B. Morphin ): bei starken Schmerzen - Koanalgetika und Lokalanästhetika

ergänzend möglich

- Nichtopioide (z.B. Ibuprofen

- WHO-Stufenschema

- Nicht-medikamentöse Maßnahmen:

- Wärme/Kälte (vorsichtig anwenden)

- Aromapflege, basale Stimulation

- Ablenkung, Entspannungstechniken

- Bewegung, gute Lagerung, ruhige Umgebung

Quellen

- Al-Abtah et al.: I care Pflege. Georg Thieme Verlag 2025, ISBN: 978-3-13-245226-8

- DNQP (2020): Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege.

- Tholen-Ihnen, K. (2025): Schmerzmanagement und Schmerztherapie in der Pflege.